Gracias a un comentario de Ulises a la entrada Magnetocepció hemos podido conocer la página web JoVE, una "revista" en la que los artículos, a parte de la versión escrita, se muestran a través de un vídeo.

Estos vídeo-artículos son realmente interesante porque se pueden ver los pasos que se siguen en los experimentos, cosa que muchas veces queda relegada a la triste y corta sección de "Materiales y Métodos", en la que, para qué engañarnos, muchas veces se "oculta" información.

A parte del artículo recomendado por Ulises, en el que se puede disfrutar de los métodos de trabajo de neurólogos que estudian el comportamiento de vuelo de las moscas (un trabajo fino, finísimo), quiero destacar este otro, en el que se puede seguir paso a paso, la obtención de una enorme cantidad de huevos de rana, utilizados en el estudio del desarrollo embrionario. Gracias a estos huevos se pudieron identificar, entre otros, los genes que determinan "delante-detrás" (cabeza-cola), "arriba-abajo" (barriga-espalda), y cada una de las capas de células que se diferenciarán en tejidos y órganos concretos. Estos genes resultaron ser los mismos para todos los animales... pero me estoy yendo por las ramas.

Resumiendo: JoVE, una "revista" científica a la que dedicar media hora a alucinar con algunas de las técnicas que se explican en sus vídeo-artículos.

31/8/08

JoVE: Ver lo que nunca se muestra.

Publicado por

Salva

en

23:14

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Actualidad

30/8/08

El Cell de la semana

Y esta semana en la revista Cell podemos encontrar, entre otros, los siguientes contenidos:

- El uso de RNAi en la terapia contra el virus del VIH. El RNAi es una técnica de silenciamiento génico que consiste en utilizar pequeñas moléculas de ADN o ARN (DNA ó RNA según las siglas en inglés) que bloquean la expresión de genes específicos, en este caso genes esenciales para el replicación del virus. Además esta acción se puede dirigir a células concretas, por ejemplo los linfocitos infectados por el virus y no los sanos. De esta manera se ha conseguido disminuir la infección por el virus en un modelo en ratones.

- Reciclaje molecular. El mundo a escala molecular reproduce lo que sucede a escala humana (¿o quizás es al revés?). La proteólisis es un proceso mediante el cual las proteinas que ya no son necesarias son inactivadas, translocadas (transportadas de un sitio a otro de la célula) y/o degradadas. Pero parece ser que, en algunos casos, la proteólisis de determinadas proteinas de la vía de apoptosis (una especie de mecanismo de suicidio molecular programado) da lugar a otras proteinas más pequeñas y activas de nuevo. Esto se ha podido determinar gracias a una nueva plataforma proteómica llamada PROTEOMAP.

- Los machos y las hembras tienen rasgos que los diferencian. No, esta no es la novedad, como os imaginareis. Como os decía, los machos y las hembras de todas las especies, a parte de tener órganos sexuales diferentes, presentan también otras características sexuales secundarias que los diferencian (la melena de los leones machos o las espectaculares colas de los pavos reales, por ejemplo). Se sabe bastante de las funciones ecológicas de estos rasgos, pero apenas se conocen los mecanismos de evolución y la regulación de su expresión. Esta semana, unos científicos americanos (como no) han publicado un trabajo en el que estudian cómo aparece uno de estos rasgos en Drosophila (la mosca de la fruta y uno de los organismos más ampliamente utilizados en los estudios genéticos).

- Encontramos un estudio sobre el mecanismo por el cual las ciertas proteinas se anclan a la membrana plasmática. Llevar a una proteina a su lugar de destino correcto no es tarea fácil. Requiere de unas señales determinadas que permitan su direccionamiento a un compartimento celular concreto. En un nuevo estudio se descubre que al parecer las proteina de la familia Get están implicadas en el reconocimiento de estas señales de localización subcelular y en la translocación de las proteinas ancladas en la membrana.

Publicado por

Cris

en

22:44

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Reseñas de revistas

23/8/08

Magnetocepción: azul eléctrico y azul magnético

Los seres humanos somos animales limitados por nuestra línea evolutiva. Entendemos el mundo a través de los rangos de "barrido" de nuestros cinco sentidos. Y de ahí no nos sacan. Nos cuesta mucho imaginarnos cómo debe de oler el mundo para los cánidos, cómo debe ser "ver" en ultravioleta, oir tonos más graves o más agudos, o detectar cambios eléctricos en el agua a través de nuestra inexistente línea lateral.

El mundo de los seres vivos está lleno de receptores especializados en detectar variables distintas a las que nosotros somos capaces de detectar, o con un rango distinto de las que nosotros sí somos capaces de "sentir". La magnetocepción, la percepción del campo magnético terrestre, es uno de estos sentidos.

Muchos animales migratorios poseen magnetoreceptores que les marcan el camino a seguir en su peregrinaje. El paradigma de estos animales son las aves, aunque también se encuentran en reptiles, insectos y bacterias (magnetobacterias). Estos magnetoreceptores contienen magnetita, una forma de hierro oxidado, que, como su propio nombre indica, tiene propiedades magnéticas inherentes a su composición. Esta magentita responde a los cambios magnéticos de la tierra y es esta respuesta la que se integra en forma de información neuronal.

Curiosamente, los humanos también tenemos un pequeño depósito de magnetita en el hueso etmoides, en nuestra nariz… ¿puede ser que seamos capaces de detectar variaciones magnéticas y que no seamos conscientes de ello? Sería una interesante investigación, ¿no creéis?

En el último número de Nature, aparece un artículo en el que vinculan la percepción del magnetismo en las moscas del vinagre con otro tipo de receptores. Estos investigadores trabajan con el receptor Cry, un fotoreceptor especializado en captar las ondas lumínicas del azul y el ultravioleta. Pues bien, las moscas respondían a variaciones en el campo magnético si había luz completa. Si se filtraba la luz para que no les llegase nada de luz azul o ultravioleta, las moscas no respondían a cambios magnéticos.

Trabajando con mutantes deficientes en el gen para el Cry, es decir, moscas "ciegas" solamente para estas longitudes de onda, vieron que, incluso bajo luz sin filtrar, éstas no respondían a cambios en el campo magnético.

Utilizando una herramienta a isposición de todo el mundo, con la que se pueden comparar secuencias de nucleótidos en varias bases de datos (BLAST) he intentado encontrar este gen (la secuencia del cual también es de "código abierto", aquí), o un derivado, en el genoma humano. La búsqueda no ha generado ningún resultado relevante. Los humanos no tenemos este gen en concreto. De hecho, repitiendo la búsqueda, pero en las bases de datos de mRNAs, sólo poseen este gen las especies del género Drosophila, pequeñas moscas.

El hecho de que los resultados no sean extrapolables a humanos, no le resta novedad e interés al artículo. Dos sentidos, en apariencia sin nada que "ver", conectados, no ya a nivel neuronal, sino a nivel del propio receptor. ¿Podríamos considerar que las moscas son sinestésicas para el azul y el magnetismo? En vez de azul eléctrico, ¿verán azul magnético?

Publicado por

Salva

en

13:30

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Actualidad, Biología celular, Comportamiento, Genética

17/8/08

Echando la vista atrás

Y para seguir con la reciente dinámica del blog, hoy también hablaremos de la Antártida. No sé vosotros, pero yo cuando pienso en este continente me viene a la cabeza una extensión enorme de terreno helado y yermo, habitado tan solo por efímeros grupos de atrevidos expedicionarios un poco mal de la azotea (porque no me negareis que para pasar semanas recorriéndola, azotados por el frío y el viento, hay que tener un puntito de locura). Pero donde hoy sólo pasean estos aventureros fue una vez una tierra fértil y hogar de numerosas especies de animales y plantas.

Y para seguir con la reciente dinámica del blog, hoy también hablaremos de la Antártida. No sé vosotros, pero yo cuando pienso en este continente me viene a la cabeza una extensión enorme de terreno helado y yermo, habitado tan solo por efímeros grupos de atrevidos expedicionarios un poco mal de la azotea (porque no me negareis que para pasar semanas recorriéndola, azotados por el frío y el viento, hay que tener un puntito de locura). Pero donde hoy sólo pasean estos aventureros fue una vez una tierra fértil y hogar de numerosas especies de animales y plantas.Hace 14 millones de años se produjo una brusca bajada de 8 grados Celsius en la temperatura del continente. Aunque 8 grados puede no parecer mucha cosa, es un enfriamiento suficientemente importante como para impedir la vida de muchas especies. Durante este enfriamiento, desaparecieron de la Antártida numerosas plantas y también algunos insectos y la tundra del interior del continente desapareció y se cubrió de un hielo perpetuo (Pensad que, tal y como muy bien nos ha explicado Quim, la desaparición de una especie en un hábitat determinado puede tener graves consecuencias sobre el resto de especies que dependen de ella).

Este mes, un grupo de investigadores desplazados a estas tierras ha descubierto en los valles secos de McMurdo unos restos fósiles que pertenecieron a organismos terrestres y lacustres que habían vivido allí durante este periodo de enfriamiento. Este descubrimiento es de gran valor científico en primer lugar por el extraordinario grado de conservación de los restos y, en segundo lugar, porque hasta ahora se habían encontrado muy pocos fósiles en la Antártida. De manera que este descubrimiento es un gran tesoro para los investigadores ya que puede aportar mucha información sobre la manera como se produjo este gran enfriamiento y los datos obtenidos servirán para crear modelos para estudiar el cambio climático.

Un primer análisis de los restos descubre que existió un sorprendente parecido entre estos antiguos animales y otros existentes hoy en día en otras partes del mundo, lo que refleja la buena adaptación de estos animales a sus hábitats. Un segundo análisis más en profundidad indica que éstos no han sufrido ciclos de congelación-descongelación, sino que se han mantenido helados desde hace 14 millones de años. Si tenemos en cuenta que durante todo este tiempo en la Tierra ha habido momentos en que la temperatura global era más alta que la actual (y lo volverán a ser como consecuencia del calentamiento global), es sorprendente que la Antártida no sufriera ningún tipo de descongelación. Este permite concluir que la capa de hiero que la cubre es muy consistente y refuerza la idea que el cambio global es un proceso complejo pero uniforme, ya que parece afectar de diferente manera unos puntos y otros de la geografía mundial.

A pesar de la cantidad de información que aporta este descubrimiento, la causa de este cambio brusco en la temperatura del continente todavía se desconoce. Mientras algunos autores apuestan por una bajada en los niveles de CO2 como responsables del cambio, otros ven más factible que fuera debido a un movimiento en las placas tectónicas.

Y la inevitable pregunta es: ¿Es posible que estemos presenciando la desaparición de un hielo que ha aguantado miles de años?

Publicado por

Cris

en

18:47

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Actualidad, Cambio climático, Ecología

14/8/08

Esta semana en Nature (14-08-2008)

En el número de esta semana en Nature:

- En el congreso de la Sociedad Internacional de Primatología celebrado en Edimburgo... se han dado a conocer dos datos: uno bueno (el último recuento de gorilas vivos ha dado un número mayor del esperado), y uno malo (en los próximos diez años la mitad de las especies de primates -grupo al que pertenecemos- estarán en peligro de extinción). Este último dato no debería preocupar solamente a los ecologistas altruistas; dada la proximidad evolutiva de las especies de este grupo, mantenerlas fuera del peligro de extinción es una finalidad egoísta, puesto que nos permiten aprender mucho más acerca de nuestros orígenes, de los caminos evolutivos que no se cogieron, y de por qué somos como somos.

- El famoso Jared Diamond..., autor de libros de divulgación científica como Armas, Gérmenes y Acero o ¿Por qué es divertido el sexo? habla sobre la extinción del canguro gigante en tasmania durante la gran extinción de la megafauna, hace unos 14.000 años, ocurrida en paralelo a la llegada de los humanos a sus distintos hábitats (¿casualidad? No creo)

- Lo que nos queda por saber. Ciertos fármacos disminuyen la respuesta inmunológica (la que lucha contra los agentes invasivos) manteniendo a los linfocitos T dentro de los ganglios linfáticos. Teniendo a nuestros guardianes sin patrullar por la sangre, el sistema inmunológico no tiene tanta fuerza, lo que resulta útil, por ejemplo, durante los transplantes. Lo sorprendente es que bajas dosis de uno de estos fármacos es capaz de eliminar una infección viral crónica. ¿Por qué? Ya tenemos nuevos interrogantes para responder (!por si no tuviéramos ya suficientes!)

- El incesto parece uno de los tabúes más extendidos... en las sociedades humanas y se ha propuesto que surgiría como un mecanismo para evitar la endogamia. La endogamia hace aumentar la prevalencia de enfermedades genéticas, ya que aumenta la probabilidad de heredar dos copias (alelos) de un gen alterado que puede producir una determinada enfermedad. En una noticia de Nature se utilizan a los hijos de primos para estudiar la heredabilidad del autismo en la que, cada vez más, parece existir un fuerte componente genético (con más de un gen implicado).

- Otra de las noticias se centra en el estudio del comportamiento neuronal en aquel momento de penumbra entre el sueño y el despertar. Parece que cuando el cerebro duerme..., las neuronas "se coordinan". El despertar trae consigo la independencia de las neuronas. Buena analogía, ¿verdad?

- Polaridad celular. Determinadas células presentan "polaridad"..., tienen extremos diferenciados. Saben lo que es "arriba" y "abajo" y forman estructuras diferenciadas en cada uno de sus "polos" (por ejemplo, las células del intestino tienen un polo determinado mirando hacia el intestino y otro mirando hacia la sangre). ¿Cómo se consigue esta polaridad? Las células son gotas de grasa repletas a rebosar de proteínas que vienen y van interactuando unas con otras. Esta miríada de intérpretes hace que cualquier "obra celular" sea dificilmente predecible... ¿o no?. Del estudio publicado en Nature parece desprenderse que, pese a que son muchas las proteínas implicadas en la polarización, son muy pocas las que "inician" esta polarización a través de lo que se conoce como mecanismos de retroalimentación positiva, que amplifican enormemente cualquier señal (una molécula activa a muchas que activan aún a más que activan a...)

- Moscas con gripe. Los virus son los parásitos supremos. Se introducen en células a las que roban sus enzimas para poder replicarse. Conocer qué enzimas utilizan es crucial para poder diseñar terapias antivirales eficientes. En este estudio modificaron el virus para que pudiese entrar dentro de las moscas Drosophila. Pobres moscas. A través de una "librería" de RNAi (los RNAs que permiten silenciar genes, ¿recordáis?) los científicos han podido infectar moscas a las que se les había "apagado" un gen determinado (¡y así hasta 13.071 genes!). Hubo cien tipos de moscas que se mostraron resistentes a la gripe. Cada uno de estos grupos tenía silenciado un gen concreto. Así se ha podido deducir qué genes son los necesarios para la replicación del virus de la gripe. Interesantísimo.

- Hace tiempo hablamos de los ribozimas, RNAs capaces de hacer cosas.... Hasta su descubrimiento en la década de los 80 del siglo pasado, se creía que las proteínas eran las únicas moléculas "hacedoras". En este artículo de Nature se demuestra la existencia de uno de estos ribozimas en la parte terminal de los RNAs mensajeros (los que salen del núcleo para ser traducidos a proteínas) de los genes Clec2 de ratones. Es decir, los mamíferos también tenemos ribozimas

Publicado por

Salva

en

12:56

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Reseñas de revistas

10/8/08

Las ojeras, ese oscuro objeto del deseo.

Este blog nació con la voluntad de transmitir los resultados de artículos científicos de actualidad a personas sin una formación en Ciencias Naturales. Para ello, al principio, recurríamos a las revistas que nos eran familiares, al PubMed. Al abandonar nuestras respectivas carreras científicas de laboratorio –perdiendo por tanto el acceso de la Universidad- empezamos a visitar las revistas que nos ofrecían acceso libre a sus contenidos. Luego nuestras cada vez más pesadas cargas laborables hicieron que nos relajáramos y empezamos a abandonar la actualidad, coincidiendo con la creación de alguna que otra serie divulgativa. Sirva esta entrada para pedir disculpas por el abandono del que fue nuestro leit-motiv fundacional.

El cansancio ha hecho mella en nosotros. Creedme, ahora tenemos más ojeras que antes. Y precisamente de esto quería hablaros hoy. De las ojeras.

Todos conocemos qué son las ojeras pero, a día de hoy, no se tiene muy claro su origen, su evolución y, en algunos casos, su prevención. Por no tenerse, no se tiene claro ni su nombre científico (y menos en inglés). Buscando y rebuscando en PubMed, he encontrado referecias a los dark circles of the lower eyelid . Como ya hice hace mucho tiempo (en la entrada sobre baloncesto), repasaré los últimos artículos aparecidos sobre este oscuro asunto.

Es de mala educación preguntar la edad

En enero de este año se publicó en J Eur Acad Dermatol Venereol un artículo sobre los factores que influyen en la determinación de la edad de las mujeres caucásicas. Los científicos siempre con sus estudios estadísticos. En este caso se realizaron fotografías frontales a 173 mujeres caucásicas y se evaluaron varios rasgos faciales con diferentes escalas. Por ejemplo, se clasificaron sus ojeras dependiendo de su color; las comisuras de los labios dependiendo de la presencia de arrugas más o menos evidentes; o el color de la piel según su uniformidad. Y así con multitud de otros rasgos faciales. Las fotografías se mostraron a 48 evaluadores (20 hombres y 28 mujeres de entre 22 y 64 años) que debían determinar la edad de las fotografiadas. Estadísticamente se comprobó qué factores hacían que la edad aparente fuese mayor o menor, pero también qué grupo de observadores atinaba mejor la edad.

Las fotografías se mostraron a 48 evaluadores (20 hombres y 28 mujeres de entre 22 y 64 años) que debían determinar la edad de las fotografiadas. Estadísticamente se comprobó qué factores hacían que la edad aparente fuese mayor o menor, pero también qué grupo de observadores atinaba mejor la edad.

En cuanto al primer resultado, los factores más determinantes sobre la edad aparente eran el contorno de ojos (incluyendo las ojeras) y la uniformidad del color de la piel facial (cosa que tampoco es que precisara de una confirmación estadística). Respecto al segundo, las mujeres resultaron ser mucho más precisas en la determinación de la edad (lo cual tampoco debería sorprender a nadie), y en ambos sexos, los jóvenes atinaban mejor que las personas mayores (aquí no tenía ninguna opinión formada al respecto).

Foto de Brian Boulos, en Flickr y Wikimedia Commons

Dejando de medir a ojímetro

En mayo apareció un estudio en el que se pretendía obtener un método de estudio y medición de las ojeras con la intención de esclarecer su origen. Para ello se midieron diferentes parámetros comparándolos entre personas ojerosas y personas con la piel tersa y reluciente (vale, quizás no lo definían exactamente así). Concretamente se midieron, por análisis de imagen, el índice de eritema, el índice de melanina y el índice de oxigenación, así como, por imágenes por ecografía de ultrasonidos, la densidad de la piel y su grosor. ¿Qué variables estarían más alteradas entre los dos grupos?

Este estudio concluye que los ojerosos presentan un mayor índice de eritema y melanina y un menor grosor dérmico. No sólo presentan una mayor inflamación y una mayor pigmentación de la piel por melanina, sinó que éstas son más evidentes al tener una capa de piel más fina.

Tratamiento: pepino, next generation

Atrás quedan los tiempos en que uno podía despertarse al lado de una ensalada con nariz. Los científicos parecen dispuestos a buscar qué cóctel de moléculas da un mejor resultado. De los artículos más actuales destacaré un par:

En el primero se utiliza una crema con factores de crecimiento humanos, citoquinas (no sé exactamente cuáles) y otros compuestos. Sin entrar en la adecuación del uso de sustancias que se encuentran en el entorno molecular de ciertos cánceres (no se trata tampoco de ser alarmistas, lo importante es parecer jóvenes para siempre, Alphaville rules!), el artículo se centra en los beneficios de este tratamiento sobre una muestra de 37 mujeres entre 35 y 67 años (no parece que haya un grupo control). Los resultados clínicos determinaron (me gustaría saber cómo) un 14-28% de mejoría (¿respecto de… qué? supongo que del estado inicial). Estos evidentes resultados (nótese la ironía) fueron “confirmados” (ironía in crescendo) por un cuestionario proporcionado a las sujetas (¿lo aprecia señora ministra?) de estudio. Éstas aseguraron mejorar su aspecto en un 32%. Vamos, a mí me pregunta alguien qué tanto por ciento de cansado me veo respecto de ayer y no sé qué número ponerme.

Y todo esto sin contar con el efecto placebo. Uno se puede ver mejor si sabe que está aplicándose la cremita de marras, aunque ésta no tenga ningún efecto. Para ello son necesarios los grupos control, a las que se les podría haber administrado una crema idéntica pero sin los agentes mutagén…, perdón, estéticos. Si éstos también mejoraban “un 30%”, las moleculillas poco tendrían (o tuvieren, salvemos el futuro) que ver.

El remate del resumen del artículo (no he podido conseguirlo entero, si alguien me lo manda podré apreciarlo en su hermosa plenitud) viene al asegurar, supongo que con fines de todo menos lucrativos, que un 78% seguiría aplicándose la cremita. No sé si en la pregunta incluían en corolario “pagando”.

En el segundo, aún mejor, se utiliza una mezcla de fitonadiona, retinol y vitaminas C y E sobre la hemostasia (extravasación, salida de líquido y células de los vasos sanguíneos), pigmentación y presencia de pecas en 57 japoneses adultos (no especifican el género). De nuevo, no parece que utilizar un grupo control sea importante en este tipo de estudios. La hemostasia se vio reducida (no precisan en qué grado) en casi la mitad de los sujetos (47%), mientras que “la presencia de pecas también disminuyó en algunos pacientes” (sic). Esto es seriedad. La pigmentación no se veía afectada.

Sacad vosotros mismos las conclusiones y, si podeis, mirad, si lo encontráis, qué estudio respalda la eficacia de las cremitas que adornan vuestro estante o cajón del lavabo. Descubriréis todo un mundo de cifras con dos redonditas separadas por una diagonal. El fino arte de la estadística.

Publicado por

Salva

en

10:00

2

comentarios

![]()

Etiquetas: Actualidad, General

9/8/08

El Cell de la semana

Y esta semana en la revista Cell podemos encontrar, entre otros, los siguientes contenidos:

- Se describe el papel de la homeoproteina Otx2 en el establecimiento de los circuitos neuronales del còrtex visual

- Se podría mejorar la adaptación al entrenamiento físico sin necesidad de moverse, tan solo tomando medicamentos que activen la vía de AMPK-PPARd.

- Una revisión sobre TGF-beta y su importancia en el desarrollo de los linfocitos T.

- Ademàs de los Podcasts, Cell ha introducido un nuevo apartado en su revista on-line, los Paper Clips, pequeñas conversaciones de 5 minutos de duración entre la editora de la revista y el autor de uno de sus artículos. Esta semana entrevistan al Dr. Svante Paabo que ha completado la seqüència del genoma mitocondrial de un Neaderthal.

Publicado por

Cris

en

15:50

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Reseñas de revistas

30/7/08

"Krilling" me softly

He aquí el famoso krill... De Flickr

¿Y qué pasaría si uno de los escalones de esta cadena fallase? És decir ¿qué pasaría si la cantidad de krill bajase de manera dramática? Óbviamente, los organismos que lo comen también verían su población reducida, i sus predadores se verían, a su vez, afectados... Una especie de efecto dominó ecológico que seguro habéis visto explicado en qualquier documental sobre ecología.

Pues eso que os he presentado como una hipótesis está pasando realmente: la producción de krill en la región antártica se ha reducido en un 80% en los últimos 30 años. ¿Sabéis de quien es la culpa? De la falta de hielo...

El hielo que se forma en el océano que envuelve la Antártida (que, no lo olvidéis, es un continente de tierra firme al contrario que su equivalente del norte, formado únicamente por hielo) contribuye al afloramiento de aguas profundas, muy cargadas de nutrientes, que provocan esta excepcional producción de krill (la abundancia de materiales nutritivos permite que los pequeños crustáceos que forman el krill se reproduzcan de forma extraordinaria).

Desafortunadamente, a consecuencia del aumento de las temperaturas mínimas invernales en el antártico, este hielo tarda mucho más en formarse, y su efecto benéfico sobre el aumento de nutrientes en las aguas que circundan el polo sur ha desaparecido pràcticamente, alterando de forma ostensible (un 80% menos, como os decía) la producción de krill y, en consecuencia, la de todos los organismos que dependían de él de forma directa o indirecta.

Bueno, ya veis que la cosa continua sin pintar bien cada vez que hablamos de ecología...

Y para acabar de deprimiros os diré que, encima, algunos imbéciles han decidido descubrir a la gente las "bondades" del krill como alimento/condimento para la especie humana...

Vale, el próximo día prometo hablar de algo más alegre: es que no tengo aire acondicionado...

Publicado por

Quim ADSADN

en

1:58

1 comentarios

![]()

27/7/08

El Lago Vostok

Creíamos que lo conocíamos todo de nuestro planeta; que las grandes sorpresas se habían acabado; que debíamos dirigir nuestras miradas hacia otras estrellas para descubrir nuevos rincones. Pensábamos que, como mucho, quedaban por describir nuevas especies aisladas, empujadas al abismo de la extinción antes incluso de conocerlas o, como caso extremo, alguna tribu remota en medio de la selva. Pero no imaginábamos que había todo un ecosistema nuevo del que no teníamos ni la más mínima idea: el año 1996 se confirmó el descubrimiento (de 1974) del Lago Vostok, una enorme extensión de 15.690 km cuadrados de agua dulce (el mayor lago de Europa occidental, el Lago Leman mide 600 km cuadrados).

Creíamos que lo conocíamos todo de nuestro planeta; que las grandes sorpresas se habían acabado; que debíamos dirigir nuestras miradas hacia otras estrellas para descubrir nuevos rincones. Pensábamos que, como mucho, quedaban por describir nuevas especies aisladas, empujadas al abismo de la extinción antes incluso de conocerlas o, como caso extremo, alguna tribu remota en medio de la selva. Pero no imaginábamos que había todo un ecosistema nuevo del que no teníamos ni la más mínima idea: el año 1996 se confirmó el descubrimiento (de 1974) del Lago Vostok, una enorme extensión de 15.690 km cuadrados de agua dulce (el mayor lago de Europa occidental, el Lago Leman mide 600 km cuadrados).

¿Dónde se esconde un lago de semejante tamaño para pasar desapercibido? Bajo 4.000 metros de hielo en el continente más yermo de la Tierra: La Antártida.

Física del lago Vostok

La temperatura media del agua se ha estimado en -3ºC, es decir, por debajo de la temperatura de congelación. Entonces, ¿cómo es que se encuentra en estado líquido? La culpa la tiene la presión.  El agua, entre otras muchas particularidades, presenta un comportamiento peculiar con respeto a la congelación a diferentes presiones. A bajas presiones, bajo 0ºC, se congela en forma de hielo. Si aumentamos progresivamente la presión, ésta licua, se vuelve líquida. En este punto vale la pena recordar que el agua, al solidificarse, se expande, tiende a ocupar más volumen. Si, por presión, se impide esta expansión, el agua no puede congelarse. Si continuásemos aumentando la presión el agua volvería a congelarse, pero con una cristalización distinta: hielo II. Y parece que aún hay más configuraciones.

El agua, entre otras muchas particularidades, presenta un comportamiento peculiar con respeto a la congelación a diferentes presiones. A bajas presiones, bajo 0ºC, se congela en forma de hielo. Si aumentamos progresivamente la presión, ésta licua, se vuelve líquida. En este punto vale la pena recordar que el agua, al solidificarse, se expande, tiende a ocupar más volumen. Si, por presión, se impide esta expansión, el agua no puede congelarse. Si continuásemos aumentando la presión el agua volvería a congelarse, pero con una cristalización distinta: hielo II. Y parece que aún hay más configuraciones.

La presión en el Lago Vostok es la justa para que el agua se encuentre entre el hielo I y el hielo II, es decir, líquida.

Peculiaridades del Lago Vostok

Desde su descubrimiento se han ido sucediendo, una tras otra, las sorpresas:

¿Hay algo que pueda vivir a -3ºC, bajo una presión de 4.000 metros de hielo (unas 400 atmósferas) y con una concentración de oxígeno 50 veces superior a la que viene siendo normal? Pues, según parece, haberlo, haylo. De hecho, mediciones más precisas parecen señalar la presencia de 2 ecosistemas en el lago. Todo un desafío para los ecólogos y microbiólogos.

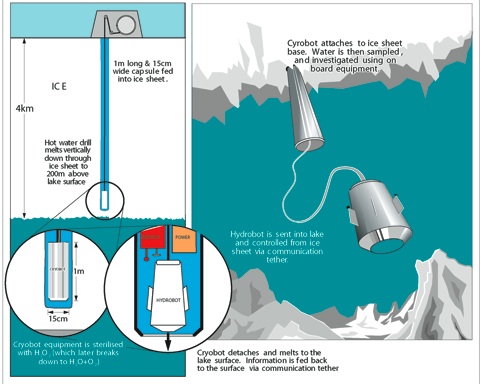

Exploración del Lago Vostok

La presencia de vida necesita una confirmación más directa: llegar hasta el lago. La primera aproximación se ha realizado mediante la extracción de una muestra de hielo de unos 3.600 metros de longitud, deteniéndose a unos 100 metros de la superficie hielo-agua, para no contaminar el lago con bacterias del exterior.  En esta prospección se han encontrado bacterias en la parte más cercana al lago. Estas bacterias llevan aisladas del resto del planeta más de medio millón de años, bajo condiciones extremas de frío, oscuridad y presión. Todo un experimento genético de miles, incluso millones, de años. Entre otras cosas extremadamente sorprendentes (allí todo es extremo) se encontró una bacteria termófila. Las termófilas son bacterias que crecen en altas temperaturas (55-60ºC). ¿Qué hace en un lago a -3ºC? Su presencia parece indicar la existencia de “chimeneas” de origen geotérmico bajo el lago, surtidores de agua calentada por el magma que arrastra consigo gran cantidad de minerales. El calor y los minerales de estas chimeneas hacen que sean un hervidero de bacterias especializadas en el aprovechamiento de esta fuente de energía. De hecho, a parte de la teoría de la sopa primordial (tratada ya en este bloc en tres entradas consecutivas [1][2][3]), se ha postulado que la vida podría haber surgido alrededor de estas surgencias. Además, y en relación al lago Vostok, se ha postulado también un origen frío de la vida. Un debate interesantísimo que requiere más tiempo del que quiero robaros.

En esta prospección se han encontrado bacterias en la parte más cercana al lago. Estas bacterias llevan aisladas del resto del planeta más de medio millón de años, bajo condiciones extremas de frío, oscuridad y presión. Todo un experimento genético de miles, incluso millones, de años. Entre otras cosas extremadamente sorprendentes (allí todo es extremo) se encontró una bacteria termófila. Las termófilas son bacterias que crecen en altas temperaturas (55-60ºC). ¿Qué hace en un lago a -3ºC? Su presencia parece indicar la existencia de “chimeneas” de origen geotérmico bajo el lago, surtidores de agua calentada por el magma que arrastra consigo gran cantidad de minerales. El calor y los minerales de estas chimeneas hacen que sean un hervidero de bacterias especializadas en el aprovechamiento de esta fuente de energía. De hecho, a parte de la teoría de la sopa primordial (tratada ya en este bloc en tres entradas consecutivas [1][2][3]), se ha postulado que la vida podría haber surgido alrededor de estas surgencias. Además, y en relación al lago Vostok, se ha postulado también un origen frío de la vida. Un debate interesantísimo que requiere más tiempo del que quiero robaros.  La siguiente fase de la exploración (que tenía que llevarse a cabo este año, pero que se ha suspendido, tal y como se anunciaba en Nature) consistía en enviar un robot hasta él. De hecho, enviar dos robots: uno que abrirá el túnel hasta el lago mientras se rocía con agua oxigenada para esterilizarse, y otro que se soltará en el lago y que se sumergirá en esas gélidas aguas con cámaras y sensores que transmitirán sus datos a la superficie.

La siguiente fase de la exploración (que tenía que llevarse a cabo este año, pero que se ha suspendido, tal y como se anunciaba en Nature) consistía en enviar un robot hasta él. De hecho, enviar dos robots: uno que abrirá el túnel hasta el lago mientras se rocía con agua oxigenada para esterilizarse, y otro que se soltará en el lago y que se sumergirá en esas gélidas aguas con cámaras y sensores que transmitirán sus datos a la superficie.

Seguramente la vida del lago consistirá en colonias de bacterias extremófilas (viven en ambientes extremos) que sobrevivirán gracias a un aporte energético geotermal. Pero la vida siempre depara sorpresas. ¿Y si nos encontramos con algún ser pluricelular nadando en el lago? ¿Habrán tenido tiempo, por ejemplo, algunas especies de peces a adaptarse a este nuevo medio en el tiempo que lleva el lago aislado (unos 10 millones de años)? El Lago Vostok en el espacio

El Lago Vostok en el espacio

Además de para saciar nuestra infinita curiosidad, y –por qué no- esa característica de meter las narices donde no nos llaman y destrozar todo aquello que tocamos, la exploración del Vostok tiene otra finalidad más lejana: la luna joviana (que orbita alrededor de Júpiter) llamada Europa, una esfera de hielo llena de agua líquida. Muy fría, pero líquida. Si hay vida en Vostok, ¿por qué no en Europa?

Publicado por

Salva

en

13:11

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Actualidad, Microbiología

20/7/08

Esta semana en Nature... (17-07-2008)

En el número del pasado jueves de Nature se incluyen noticias referentes a:

- La prospección del lago Volstok vuelve a retrasarse. El lago más grande de la Antártida, una enorme extensión de agua líquida situada bajo 4000 metros de hielo, parece que contiene dos ecosistemas diferenciados. La prospección prevista por los científicos rusos permitiría conocer mucho mejor este ecosistema extremo totalmente desconocido.

- Se conmemoran los 30 años del nacimiento de Louise Brown, la primera niña probeta

- Se empieza a crear, por parte del Sanger Institute de Cambridge, la primera librería de miRNAs de ratón. Estos miRNAs son los pequeños fragmentos de RNA que permitían "silenciar" la expresión de determinados genes

- Se estudia cómo se generan los alargados cuerpos de las serpientes mediante la alteración de la expresión de sus genes Hox, viejos conocidos de la serie divulgativa Biotolk

- Se estudia el papel de los genes TOR en el control de la expresión proteica sensible a cambios en los nutrientes que captan las células

- Se estudian los posibles mecanismos mediante los que se puede sincronizar la expresión de las proteínas en cada fase de la división celular

Además, hay un artículo sobre el verano ártico y los cambios que se observan en el hielo des del Amundsen, el barco donde, curiosamente, hasta el mismo jueves, se encontraba nuestro compañero Toni Pou.

Un número completo, como habréis podido apreciar.

Publicado por

Salva

en

21:21

1 comentarios

![]()

Etiquetas: Reseñas de revistas